Et les neuf autres, où sont-ils ?

Frères et sœurs, savons-nous dire merci ? Notre société est beaucoup plus remplie par l’ingratitude et les plaintes que par les remerciements… Il existe trois sortes de merci. Le premier est purement humain, entre deux personnes. Le deuxième est religieux, entre le croyant et Dieu. Le troisième est spécifiquement chrétien, entre le disciple du Christ et le Seigneur.

Pour commencer, nous devons parfois nous remercier les uns les autres. Remercier est d’abord un acte de justice, qui consiste à reconnaître le bienfait reçu. Nous devons donc apprendre à remercier. Les parents enseignent à leurs enfants de dire merci, mais ils ne doivent pas oublier de les remercier eux-mêmes ! S’ils ne reconnaissent pas (aux deux sens du terme) leurs efforts, ils risquent de les entraîner à la paresse, voire à la révolte. De même, un bon manager sait confier des missions adaptées à ses collaborateurs, mais il doit aussi les remercier régulièrement, s’il ne veut pas voir leur motivation s’étioler petit à petit… De plus nous devons aussi apprendre à recevoir des signes de reconnaissance. Un prêtre missionnaire racontait qu’en Amazonie, après avoir baptisé un enfant, la mère revint le lendemain avec une poule vivante pour le remercier. Il voulut refuser, mais elle insista : « Si je ne dis pas merci, le baptême n’est pas complet. » Ces deux actions demandent de l’humilité. Remercier signifie reconnaître que je ne suis pas tout-puissant, que j’ai besoin des autres et que j’ai une dette envers certains. Accepter d’être remercié signifie que j’ai conscience d’avoir fait du bien à quelqu’un, tout en sachant que ce bien n’a été possible que grâce à Dieu, qui me l’a d’abord donné. « As-tu quelque chose sans l’avoir reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1Co 4,7) Finalement, remercier peut être plus qu’un acte de simple justice : c’est aussi un acte de charité, qui crée ou développe une relation avec l’autre. Combien d’amitiés se sont créées grâce à un simple merci, auquel on ne s’attendait pas, ou pas avec une telle intensité ?

Remercier autrui de m’avoir aidé est nécessaire, mais pas suffisant : je dois aussi remercier Dieu. Toutes les grandes religions contiennent ce précepte, car l’homme est beaucoup plus enclin à se tourner vers Dieu pour lui demander quelque chose que pour le remercier. Comme l’écrivait Maître Eckhart, un mystique rhénan du XIVème siècle, « si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre ». Un bel exemple est celui de Naaman, le Syrien, qui revient en arrière pour remercier celui qui l’a guéri, d’abord le prophète Elisée, puis le Seigneur d’Israël lorsqu’il a compris qu’Il était le véritable auteur du miracle (1° lect.). Naaman a su rejeter son orgueil, en acceptant d’accomplir non un grand exploit, mais le simple geste de se laver dans le Jourdain comme l’y invitait Elisée puis sa servante. Il a compris ce qu’était la grâce, c’est pourquoi il peut rendre grâce.

Remercier Dieu lorsqu’Il m’a fait du bien, c’est facile, mais comment faire lorsque je suis dans l’épreuve ? La petite Thérèse disait que « tout est grâce ». Même une épreuve peut me permettre de grandir, si je la vis uni au Seigneur. C’est pourquoi saint Paul écrit à Timothée : « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons ! » (2° lect[i].) Et il va jusqu’à dire aux Colossiens : « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous » (Col 1,24), si bien qu’il est toujours dans l’action de grâce envers Dieu.

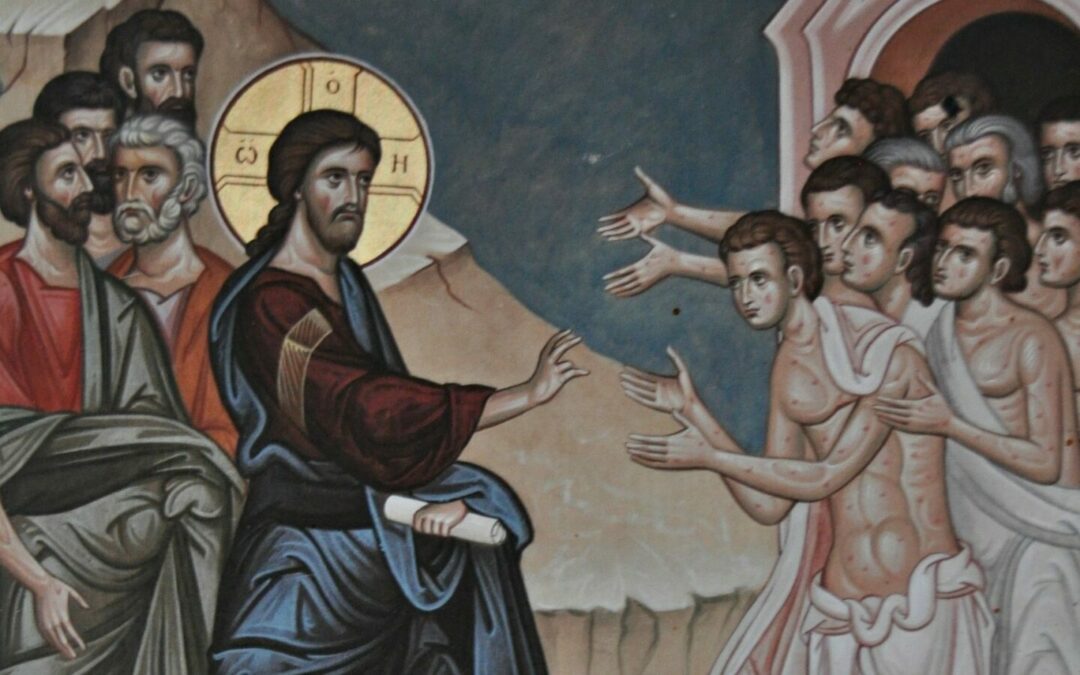

Le chrétien aussi remercie Dieu, mais il le fait par le Christ et dans l’Esprit Saint. Méditons sur l’évangile, avec ces 10 lépreux qui viennent supplier Jésus d’avoir pitié d’eux. Ces hommes étaient non seulement atteints dans leur chair, mais aussi exclus de la société et de la communauté religieuse, car on considérait que leur maladie était la punition de leurs péchés ou de celui de leurs ancêtres. Pourquoi Jésus ne les guérit-il pas directement, comme il l’avait fait plus tôt en touchant un lépreux et en lui disant : « Je le veux, sois purifié » (Lc 5,13) ? Sans doute pour éprouver leur foi, et pour nous révéler que la foi ne fonctionne pas sur un mode binaire (on l’a ou on ne l’a pas), mais qu’elle comporte des degrés. Les 10 lépreux ont accompli un bel acte de foi en venant jusqu’à Jésus et en lui obéissant ensuite, mais 9 d’entre eux ne sont pas allés jusqu’au bout du chemin de foi, qui doit nous mener jusqu’à une relation d’amour avec le Christ. C’est lui le Grand Prêtre par excellence, c’est lui le nouveau Temple, c’est à lui que nous devons offrir des sacrifices – non d’animaux, mais de louange. Seul le Samaritain est entré dans le culte nouveau, glorifiant Dieu à pleine voix et rendant grâce à Jésus. Alors qu’ils étaient tous restés à distance de lui avant leur guérison, comme la Loi les y obligeait, seul le Samaritain revient sur ses pas (signe de sa conversion), et se jette ensuite à ses pieds, face contre terre (signe de son adoration), ayant ainsi aboli la distance qui sépare l’homme de Dieu. Les neuf autres ont été purifiés, mais lui seul a été sauvé. En lui disant « relève-toi » (anastas), Jésus emploie le verbe même qui sera utilisé pour sa résurrection.

Nous-mêmes sommes ramenés à cet évangile à chaque fois que nous participons à l’eucharistie, qui signifie précisément « action de grâce ». D’abord, avant d’entrer dans l’Eglise par le baptême, nous étions des étrangers, que Dieu a adoptés et naturalisés comme citoyens du Ciel. Mais sur cette terre, nous serons toujours des étrangers, désirant de tout cœur entrer dans ce Ciel, qui est notre patrie[ii]. Ensuite, nous sommes des lépreux, touchés par le péché. Après le mot d’accueil du célébrant, nous disons kyrie eleison, Seigneur prends pitié, comme les lépreux de l’évangile. Puis le Christ nous guérit spirituellement par sa Parole et par son Corps. Comment nous répondons-lui ? Les quelques secondes de silence après la communion sont précieuses pour rendre grâce au Seigneur, mais elles ne suffisent pas, c’est pourquoi c’est toute notre vie qui doit devenir action de grâce. Nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes eucharistiques. Comment ? D’abord par la prière, en particulier la louange. Par ailleurs, toute notre vie peut devenir action de grâce. En particulier, le service peut nous unir à celui qui nous a donné sa vie dans la joie. Lorsque nous servons nos frères, il ne suffit pas d’accomplir des gestes, nous pouvons y ajouter le sourire et la joie.

Ainsi, frères et sœurs, apprenons à être reconnaissants, c’est-à-dire d’abord à reconnaître ce que nous avons reçu des autres, de Dieu et du Christ, et à leur exprimer notre gratitude. Et sachons aussi accueillir les signes de reconnaissance que nous recevons parfois des autres et du Seigneur lui-même, qui nous les envoie par des signes discrets. La reconnaissance, donnée ou reçue, nécessitent l’humilité, et seul le Samaritain, qui même guéri restait un exclu auprès des Juifs, a été suffisamment pauvre de cœur pour reconnaître en Jésus le Sauveur et pout lui rendre grâce. Cette semaine, soyons assez humbles pour vivre en hommes et femmes eucharistiques. Pour nous y aider, pourquoi ne pas prier chaque jour avec les psaumes, comme tous ceux et celles qui se sont consacrés à Dieu ? Même s’ils expriment souvent la souffrance, les psaumes sont toujours parsemés de louanges, comme celui que nous venons de chanter : « Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez » !

P. Arnaud

[i] Et à la fin de sa lettre, il déborde d’action de grâce, ajoutant : « J’ai échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. A lui la gloire pour les siècles des siècles. » (2 Tm 4, 17 18)

[ii] « Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. » (Épître à Diognète)